前の10件 | -

14年ぶりの自著 [プログラマー現役続行]

技術書の翻訳本は20冊以上行ってきましたが、自分で執筆する本は2012年9月に出版した『"プログラマー"まだまだ"現役続行』が最後でした。紙の本は絶版ですが、Kindle版やPDF版で今でも読むことができます。

最終的な発売日は未定ですが、14年ぶりに自著としての技術書を出版します。内容は、58歳から経験してきたWebサービスのバックエンドサービスに関して、「API仕様ファースト開発」をまとめたものとなります。

最終的な発売日は未定ですが、14年ぶりに自著としての技術書を出版します。内容は、58歳から経験してきたWebサービスのバックエンドサービスに関して、「API仕様ファースト開発」をまとめたものとなります。

2024-04-24 05:02

コメント(0)

4月から(少し)働きます(その後) [プログラマー現役続行]

「4月から(少し)働きます」では、会社勤めを終えて、個人事業主として働くということを書きました。その時点は、業務委託で少し働く予定でした。しかし、フルタイムで働いていないので、業務委託で働くことを打診されて、働くことになりました。次の2社で業務委託でソフトウェア開発に従事します。

- Digital Platformer(2024年4月1日〜)

- カウシェ(2024年4月22日〜)

2024-04-23 04:19

コメント(0)

書籍『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! 』 [本]

お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! (サンクチュアリ出版)

- 出版社/メーカー: サンクチュアリ出版

- 発売日: 2018/11/08

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

社会人になって40年間続けた会社勤めを終えて、4月から個人事業主として開業届を出しました。初めてのことなので、どこから学んでいけばよいのか分からなかったので、とりあえず読み始めた本の中の1冊です。個人的には、インボイス制度のところは今もモヤッとはしていますが、マンガで税について説明してくれており、とても読みやすくお勧めの本です。

ただ、以下の点も書いてあると良かったかなと思います。

- 国民健康保険を役所の窓口で行うと、その場で健康保険証をもらえること

- 個人事業主の開業届では、必ず税務署の受領印が押された開業届の控えを持っておくこと

健康保険証

会社勤めとして9社で働いた経験からすると、転職するごとに新たな会社が属している健康保険組合に変更になります。その際に、新たな健康保険証が届くのが1、2週間後ということがほとんどです。そのため、国民健康保険も健康保険証の発行に時間を要すると勝手に思い込んでいたのですが、横浜市青葉区の区役所の窓口に申請書類を提出したら、その場で発行(印刷)されて、持って帰ることができました。個人事業主の開業届の控え

個人事業主の開業届ですが、別の書籍で開業届けの控えが必要な場合があることが書かれていたので、税務署まで行って、受領印が押された控えをもらってきました。この本で紹介されている「小規模企業共済」への申し込みには、個人事業主としての確定申告書の控えが必要なのですが、開業当初はそのようなものはありません。その場合、小規模企業共済のホームページには「事業を始めたばかりで確定申告書がない場合:開業届の控え」と書かれていました。

2024-04-15 09:11

コメント(0)

4月から(少し)働きます [プログラマー現役続行]

4月から知り合いの会社の開発組織を手伝うということで、週に2日あるいは3日、リモートで働きます。

令和トラベルを退職して行ったこととして、以下のことを行いました。

郵送での申請でも可能なのですが、必要書類を準備してから横浜市青葉区の区役所へ出向いて、保険年金課で申請しました。申請したら、その場で国民健康保険の健康保険証が発行されて、もらって帰ることができました。

こどのも国のそばに暮らし始めてから20年以上が経過していますが、今までは数えるほどしか行ったことがありませんでした。普段の心臓リハビリテーションとしては、天気が悪い日は家でエアロバイク、天気が良い日はウォーキングをしててきたのですが、仕事しながらだとどうしても朝10時のミーティングに間に合うようにしないといけませんでした。

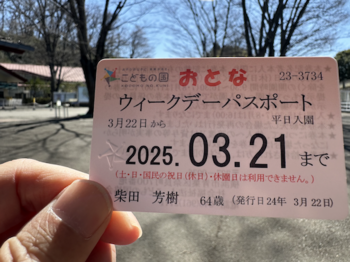

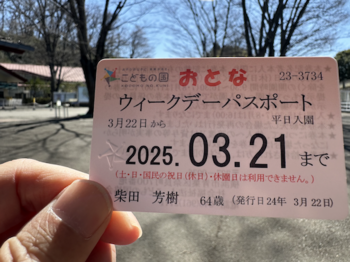

これからは、時間的に余裕があるので、ウォーキングコースにこどもの国を入れたいと思い、こどもの国の「ウィークデーパスポート」(3,000円/年)を購入しました。

申し込み書と代金を窓口に出すと、引き換え証をもらえるので、それで入園できます。帰りに案内所で引き換え証と交換でウィークデーパスポートをもらえます。

こどもの国は水曜日は休園日なので、実質的に週4日しか使えません。ただ、季節によっては水曜日も休園しない日があります。

令和トラベルを退職して行ったこととして、以下のことを行いました。

- 国民健康保険の手続き

- こどもの国のウィークデーパスポートの購入

郵送での申請でも可能なのですが、必要書類を準備してから横浜市青葉区の区役所へ出向いて、保険年金課で申請しました。申請したら、その場で国民健康保険の健康保険証が発行されて、もらって帰ることができました。

こどのも国のそばに暮らし始めてから20年以上が経過していますが、今までは数えるほどしか行ったことがありませんでした。普段の心臓リハビリテーションとしては、天気が悪い日は家でエアロバイク、天気が良い日はウォーキングをしててきたのですが、仕事しながらだとどうしても朝10時のミーティングに間に合うようにしないといけませんでした。

これからは、時間的に余裕があるので、ウォーキングコースにこどもの国を入れたいと思い、こどもの国の「ウィークデーパスポート」(3,000円/年)を購入しました。

申し込み書と代金を窓口に出すと、引き換え証をもらえるので、それで入園できます。帰りに案内所で引き換え証と交換でウィークデーパスポートをもらえます。

こどもの国は水曜日は休園日なので、実質的に週4日しか使えません。ただ、季節によっては水曜日も休園しない日があります。

2024-03-27 05:21

コメント(0)

バックエンドサービスのテストコード [API仕様ファースト開発]

バックエンドサービスを開発する際に、そのバックエンドサービスがデータベースと接続して独自のデータを保持していることが多いです。そのようなバックエンドサービスをテストするためのテーストコードの作成において、テスト対象の機能をテストするために、事前にデータベースへデータを設定する必要があります。

API仕様ファースト開発でE2Eテストフレームワークを構築してからE2Eテストを作成する場合、サービスを一から開発するのであれば、最初はある程度、データベースへ直接データを設定する必要があります。なぜなら、必要なデータを設定するためのエンドポイントがまだ実装されていないかもしれないからです。ある程度エンドポイントの実装が進めば、既存のエンドポイントを呼び出してデータを整備することが可能になっていきます。

しかし、単体テストや内部の機能テストとして、テストコードを作成すると、必要なデータをテストコードから直接データベースへ設定してテストが作成されることも多いと思います。そして、すべてのテストが同じように作成されてしまうこともあるかと思います。

テストコードで以下の処理を行っていると、テストを並列に実行できません。

このような処理を行っているテスト群を作り続けていると、テストを並列実行できずに、逐次実行していく必要があるため、すべてのテストの実行が完了するのに30分を超えてしまうことも珍しくなくなります。

API仕様ファースト開発でE2Eテストフレームワークを構築してからE2Eテストを作成する場合、サービスを一から開発するのであれば、最初はある程度、データベースへ直接データを設定する必要があります。なぜなら、必要なデータを設定するためのエンドポイントがまだ実装されていないかもしれないからです。ある程度エンドポイントの実装が進めば、既存のエンドポイントを呼び出してデータを整備することが可能になっていきます。

しかし、単体テストや内部の機能テストとして、テストコードを作成すると、必要なデータをテストコードから直接データベースへ設定してテストが作成されることも多いと思います。そして、すべてのテストが同じように作成されてしまうこともあるかと思います。

データベースへの直接設定する問題点

テストコードからデータベースへ直接レコードを挿入する場合、サービスの成長い伴ってテーブルが発展していく際に、以下の問題が発生します。- レコードのカラム変更(追加、削除、型の修正、etc)が行われた際に、すべてのテストコードが正しく対応できていない可能性がある

- エンドポイント経由ではないため、正しくないレコードが作られている可能性がある

テストを並列に実行できない要因

バックエンドサービスの機能が増えていけば、テストコードも増えてきます。エンドポイントを直接呼び出すE2Eテストであれば、テストコードを並列に実行しても問題ないはずです。しかし、個々のテストが必要なデータを直接データベースへ設定するテスト群では、並列に実行できない場合があります。テストコードで以下の処理を行っていると、テストを並列に実行できません。

- レコードをINSERTする際に、プライマリーキーをハードコードして指定している

- テーブルが空である必要があるテストとなっており、個々のテストの実行で、最初にテーブル内のレコードをすべて削除している

save()を呼び出した際に、すでにレコードが存在していれば更新になってしまいます。このような処理を行っているテスト群を作り続けていると、テストを並列実行できずに、逐次実行していく必要があるため、すべてのテストの実行が完了するのに30分を超えてしまうことも珍しくなくなります。

まとめ

私自身は、バックエンドサービスを開発してきて、開発を担当するサービス用のテストコードへの信頼を失うような開発はしたくないですし、手元の開発マシンですべてのテーストを短時間に実行しながら開発するのを好みます。つまり、テストコードからデーターベースへ事前データを直接設定するのは避けた方がよいですし、テストコードは並列に実行できた方がよいです。2024-03-15 07:29

コメント(0)

22冊目の技術書の翻訳に着手します [技術書の翻訳]

『Go言語 100Tips ありがちなミスを把握し、実装を最適化する』を昨年の8月に出版してから、何も翻訳していませんでした。22冊目となる技術書の翻訳作業に着手します。どの本であるかは、翻訳が進んで出版日が決まったころにお知らせします。

2024-03-08 07:02

コメント(0)

4月から『効率的なGo』を読んでいきます [読書会]

効率的なGo ―データ指向によるGoアプリケーションの性能最適化

- 出版社/メーカー: オライリー・ジャパン

- 発売日: 2024/02/24

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

横浜Go読書会では、4月からこちらの本をオンラインで読んでいきます。

2024-02-22 17:19

コメント(0)

バックエンドサービス開発で当たり前に行ってきたこと [プログラマー現役続行]

2000年以降に継続的インテグレーションが広まっていき、今ではCIということで当たり前に行われています。Go言語でウェブサービスのバックエンドサービスを開発するようになって6年ほど経過していますが、日々の開発の中で私自身が当たり前と思って行ってきたことがいくつかあります。

- ローカル実行:自分の開発用マシン(MacBook Pro)で、開発しているサービスの自動テストをローカルで実行できる

- カバレッジ:テストを実行した結果、どの行が実行されなかったかをカバレッジで確認できる

- 並列実行:Go言語の`testing`パッケージの`t.Parallel()`を使って並列にテストを実行することで、テスト対象のサービスに並列にリクエストを処理させる

- 長時間ランニングテスト:長時間ランニングテストができる

- ローカルで実行できなくても、CIですべてのテストを実行できています

- どの行が実行されていないかを確認しなくても、CIですべてのテストがPASSしているので問題ないのでは?

- 逐次的にすべてのテストがCIで実行されてPASSしているので問題ないのでは?

- ローカルで長時間ランニングテストをしなくても、CIでテストが1回PASSしているので問題ないのでは?

2024-02-22 05:49

コメント(0)

株式会社令和トラベルを退職します [転職]

2023年12月1日から働き始めた株式会社令和トラベルを3月19日付けで退職します。1984年4月1日から社会人として働き始めてから9社目の会社でした。9社の中で最も在籍期間が短かった会社となります。

私自身は、今年の11月で65歳になります。ウェブサービスの業界で働き続けるとしたら、API仕様ファーストおよびE2Eテストによるテストファースト開発を経験するエンジニアを増やしていければと思っています。もちろん、私自身もソフトウェア開発を続けたいのは以前と変わりません。しかし、私自身が正しいと思わない方法でソフトウェア開発を続けたくなかったので退職することにしました。

API仕様ファーストとその仕様をテストする自動テストを(テストファースト開発で)整備しながら開発をするというのは、私自身はウェブサービスのバックエンドサービス開発に従事してから始めたことではありません。API仕様をきちんと記述するというのは1993年頃から行っており、API仕様を自動テストするといのは、2003年以降に富士ゼロックスおよびリコーでの2つのデジタル複合機のコントローラソフトウェア開発で行ってきたものです。

何歳までソフトウェア開発に従事できるかは分かりませんが、同じような経験を積んでくれる開発を一人でも増やせればと思っています。

Jestテストフレームワークでは、テストファイル単位でプロセスが生成されて実行されるため、外部サービスのフェイクサービスを同じプロセス内で動作させることはうまくいきません。したがって、別プロセスとしてフェイクサービスを起動して、テストコードとそのフェイクサービス間で通信をしながらレスポンスやエラーを設定をする必要があるのは分かっていたのですが、そこまでは着手できませんでした。

※ 私は、モックフレームワークを多用したテストは、昔から好きではないです。『Googleのソフトウェアエンジニアリング ―持続可能なプログラミングを支える技術、文化、プロセス』の「13.5 本物の実装」(p.307)で議論されています。

私自身は、今年の11月で65歳になります。ウェブサービスの業界で働き続けるとしたら、API仕様ファーストおよびE2Eテストによるテストファースト開発を経験するエンジニアを増やしていければと思っています。もちろん、私自身もソフトウェア開発を続けたいのは以前と変わりません。しかし、私自身が正しいと思わない方法でソフトウェア開発を続けたくなかったので退職することにしました。

API仕様ファーストとその仕様をテストする自動テストを(テストファースト開発で)整備しながら開発をするというのは、私自身はウェブサービスのバックエンドサービス開発に従事してから始めたことではありません。API仕様をきちんと記述するというのは1993年頃から行っており、API仕様を自動テストするといのは、2003年以降に富士ゼロックスおよびリコーでの2つのデジタル複合機のコントローラソフトウェア開発で行ってきたものです。

何歳までソフトウェア開発に従事できるかは分かりませんが、同じような経験を積んでくれる開発を一人でも増やせればと思っています。

良かったこと

令和トラベルで働いてよかった点を挙げると、以下のとおりです。- TypeScriptおよびGraphQLを学ぶきっかけになりました。どちらも、専門家にはまだまだほど遠いですが、強制的に学ぶきっかけになりました。

- メルペイやカウシェでGoで構築したE2Eテストフレームワークの基本的な考え方を適用して、TypeScript/JestでE2Eテストフレームワークを作成して、新たな機能をE2Eテストを書いて実装しました。

Jestテストフレームワークでは、テストファイル単位でプロセスが生成されて実行されるため、外部サービスのフェイクサービスを同じプロセス内で動作させることはうまくいきません。したがって、別プロセスとしてフェイクサービスを起動して、テストコードとそのフェイクサービス間で通信をしながらレスポンスやエラーを設定をする必要があるのは分かっていたのですが、そこまでは着手できませんでした。

※ 私は、モックフレームワークを多用したテストは、昔から好きではないです。『Googleのソフトウェアエンジニアリング ―持続可能なプログラミングを支える技術、文化、プロセス』の「13.5 本物の実装」(p.307)で議論されています。

今後

退職後は、業務委託でどこかの会社を手伝うことはあっても、会社勤めはしない予定です。2024-02-20 07:03

コメント(0)

公開API経由のテスト [API仕様ファースト開発]

「API仕様ファースト開発」では、バックエンドサービスが提供するフロントエンド向けのAPIの仕様を策定して、そのAPI仕様に記述されたエンドポイントを直接呼び出すE2Eテストを作成していきます。つまり、バックエンドサービスの公開API経由のテストとなります。

公開API経由のテストに関しては、『Googleのソフトウェアエンジニアリング』の12.2.2「公開API経由のテスト」に記述されています。そこからいくつか抜粋して紹介します。

公開API経由のテストに関しては、『Googleのソフトウェアエンジニアリング』の12.2.2「公開API経由のテスト」に記述されています。そこからいくつか抜粋して紹介します。

Googleのソフトウェアエンジニアリング ―持続可能なプログラミングを支える技術、文化、プロセス

- 出版社/メーカー: オライリージャパン

- 発売日: 2021/11/29

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

テスト対象システムの要件が変化しない限りテストが変化する必要がないことを保証するためのプラクティスをいくつか見ていこう。このことを保証するのに群を抜いて最も重要な方法は、テスト対象システムのユーザーが呼び出すのと同じ方法でシステムを呼び出すテストを書くことである。それはつまり、システムの実装の内部的詳細部分ではなく、システムの公開APIに対して呼び出しを行うということだ。

公開APIのみを利用するテストは定義上、テスト対象システムに、そのシステムのユーザーがアクセスするのと同じやり方でアクセスする。そのようなテストは明示的な契約を結ぶので、より現実的であり、脆さがより低い。つまり、そのようなテストが破綻するなら、システムの既存ユーザーの活動もまた破綻するだうということを必然的に意味する。それらの契約のみをテストするというのは要するに、テストにつまらない変更を加えた結果についていちいち心配する必要なしに、システム内部のリファクタリングはどんなものでもやりたいようにやれるということだ。

Googleでは、公開API経由のテストは実装詳細に対するテストより優れているという点を納得させるために、エンジニアを説得しなければならない場合があることがわかっている。エンジニアの気が進まないのは理解できる。自分が書いたばかりのコードに専念するテストを書く方が、そのコードがシステム全体にどう影響するか理解するよりずっと楽な場合が多いのだ。それにもかかわらず、そのようなプラクティの奨励には価値があることがわかっている。そのプラクティスに従うという追加的な労力を先行して費やすと、保守の負担が減るという形で、かけた労力の何倍もの見返りがある。公開APIに対するテストは、行うことでテストの脆さが完璧に防げるわけではない。しかし、システムに対して意味のある変更が起こった場合のみテストが失敗するよう担保するために行える対策として、最も重要なのは、公開APIに対するテストだ。

2024-02-20 06:55

コメント(0)

前の10件 | -